发布时间:2025-07-07

王景晟,男,汉族,材料科学与工程学院2021级博士研究生;曾获博士研究生国家奖学金,校卓越奖学金,“校三好研究生”荣誉称号;在Chem. Eng. J., Compos. Part B-Eng., Polym. Degrad. Stabil.等国际著名刊物上以第一作者身份累计发表9篇SCI高水平研究论文(其中,中科院一区论文7篇,ESI高被引论文3篇),研究成果5次获得科学指南针、麦克林等企业颁发的论文奖励;主持校级研究生自创项目及中国建材院“卓越杯”项目各1项,深度参与国家自然科学基金面上、湖北省JD计划及军工和企业横向等项目20余项,参加国际国内学术会议4次。

玉汝于成,百炼成钢

科研起步充满挑战,王景晟的第一篇SCI论文经历便是明证。他坦言那是一段充满艰辛但也收获成长的奋斗历程。从零摸索,他投入整月时间专注于论文撰写,反复推敲打磨。面对导师与同行的意见,他虚心求教,历经十余次修改方才定稿。更大的考验来自审稿阶段,近70条细致甚至尖锐的审稿意见带来了巨大压力。他回忆,“当时确实沮丧,但冷静下来细读,发现每条意见都蕴含着改进的方向。”他没有退缩,而是将审稿视为一次宝贵的深度学习机会,针对所有问题补充实验、完善论证、重构逻辑,进行了详尽严谨的回复。过程虽非常痛苦,充满了反复修改与精神的磨砺,但论文最终接收时,所有的付出都转化为扎实的收获。这段经历让他真正理解了科研所要求的严谨,学会了如何建设性地面对质疑、在批评中完善自我,这为他后续的研究工作奠定了坚实的基础。

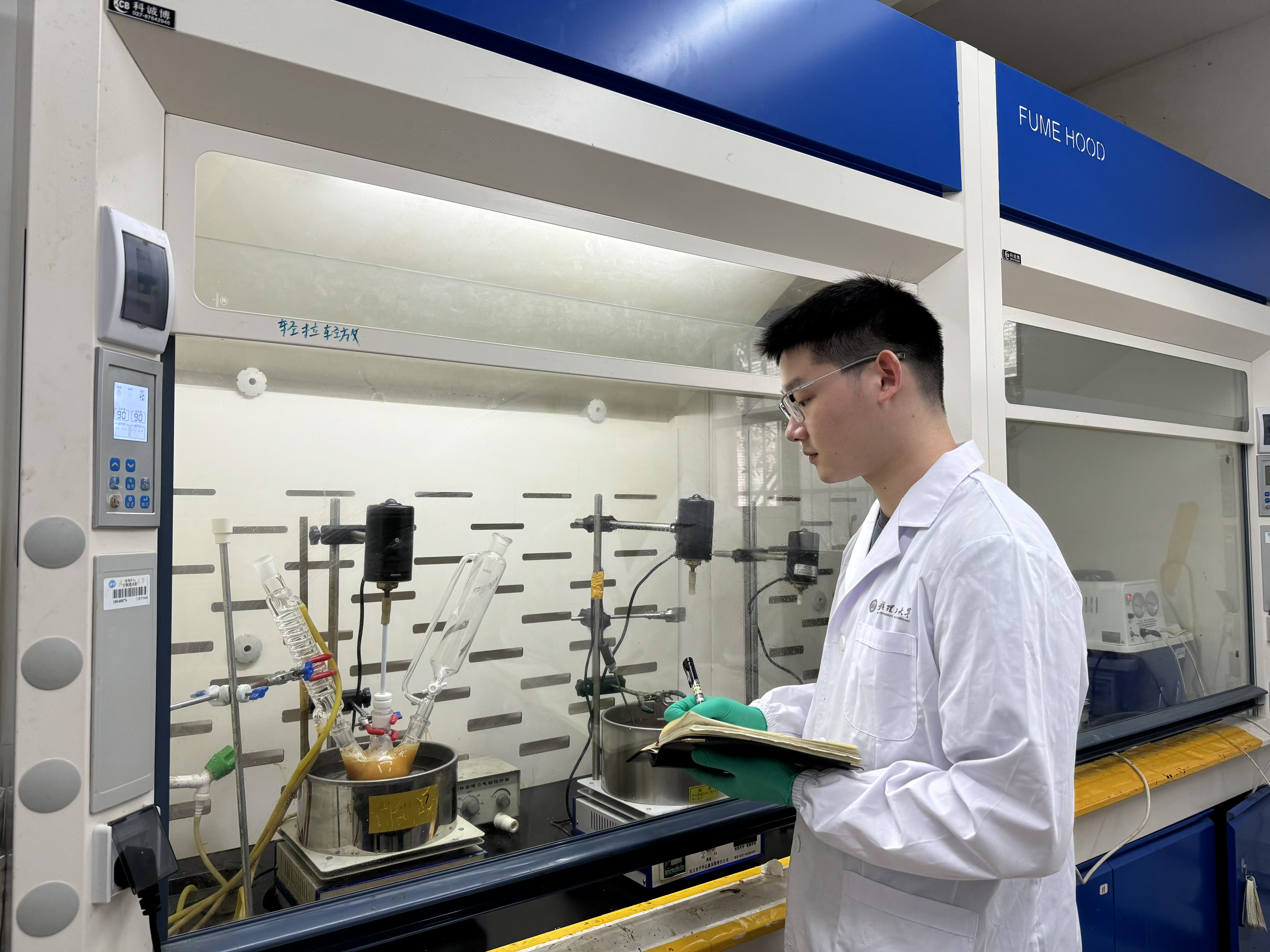

知行合一,实践为要

“有想法就去做,不要空想,实践才有意义。”这是王景晟在科研中始终践行的信条。他坚信科研的真正魅力在于将新颖的想法通过实验转化为可验证的知识,倾向于在实验室里动手寻求答案,认为许多创新的火花正是在不断的尝试与实践中迸发出来的。面对一个新想法,即便它看起来不循常规或实现难度较高,他也不会轻易否定,而是会先进行充分的文献调研与理论分析,评估可行性后便着手设计实验方案,积极尝试。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,他深知,只有通过亲身实践,才能真正发现理论与现实的差距,在解决实际问题的过程中深化理解、优化方案。这种知行合一的理念驱动他将想法迅速转化为实验行动,无论是优化材料制备工艺,还是探索特定应用场景下的性能,他都坚持以实验数据说话,让实践来检验想法的价值。这份勇于实践、敢于试错的态度,不仅使他的研究充满活力,产出了ESI高被引论文等影响力成果,也让他能够深入参与多项应用导向的横向项目,将科研想法有效地落到实处,实现了理论与实践的良性互动。

张弛有度,研思并进

博士生涯是一场对智力与耐力的长期考验。在高强度的科研压力下,保持身心健康和持续的创新力至关重要。王景晟对此有着自己的理解与实践。他坦言,“科研不是生活的全部,当研究工作陷入瓶颈,思维走进死胡同时,一味埋头苦干往往效率低下。”他认为,科研既需要高度专注和投入,也离不开适时的放松与调整。当遇到难题时,他不会选择无休止地死磕,而是会暂时放下工作,去外面散散步,换个环境让大脑得以休息,也让身心得到放松。他发现,这种短暂的跳出不仅能有效缓解焦虑,愉悦身心,更常常能在不经意间带来新的视角和灵感。很多时候,解决方案并非在实验室苦思冥想得来,反而是散步时、运动后,甚至与人闲聊时获得灵感。这种张弛有度的节奏,使王景晟能在高压的科研环境中保持良好的心态和清晰的思路。他并非不勤奋,而是更注重效率与方法,懂得通过调整节奏来激发研思并进的内生动力。他相信劳逸结合不仅关乎个人健康,更是保持长期科研热情和创新能力、实现可持续研究的智慧。

(供稿:王景晟 编辑:朱思盟、王高放 审核:黄天佑)

地址:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号马房山校区西院

电话:027-87651779

版权所有© 武汉理工大学 材料科学与工程学院

官方微信

官方网站